19 Gennaio 2025

Guardare

Severance

Alienazione, Culti e Lotta di Classe

#serietv

Severance è una storia sorprendentemente facile da descrivere. Gira che ti rigira, il succo di ogni sua possibile sinossi è il seguente: un gruppo di lavoratori si organizza per strappare dei diritti all’azienda che li ha assunti.

Il contesto in cui si svolge la storia è senza ombra di dubbio capitalistico, le dinamiche tra colleghi, dipendenti e responsabili sono credibili, e le decisioni prese dal potere rispondono alle logiche del profitto. Solitamente, vicende del genere vengono narrate con toni satirici, tragicomici o solenni, ma Severance prende una scelta originale, e sceglie di concentrarsi su due emozioni di solito bistrattate: l’ansia e la paura.

La serie si presenta fin dal primo momento come un thriller psicologico fantascientifico. Le scene sono decisamente lunghe e silenziose, tese come una corda di violino, e ogni dialogo è pervaso da una rassegnata insofferenza.

Questi lavoratori si muovono in una società molto simile alla nostra, salvo per una cruciale differenza. Nel mondo di Severance, un’azienda privata – Lumon – ha trovato il modo di separare chirurgicamente i nostri ricordi. Con un intervento semplice e non invasivo, è possibile relegare una parte di sé stessi ad un angolo del proprio cervello; in certe specifiche circostanze, l’identità alternativa potrà prendere controllo del nostro corpo; i suoi e i nostri ricordi esisteranno in punti separati dello stesso sistema nervoso, impermeabili l’uno all’altro fino al giorno della nostra morte. Questo processo viene chiamato per l’appunto “scissione” da cui deriva il titolo stesso della serie.

Lumon ha monopolizzato la diffusione di questa nuova procedura, ed ha cominciato ad utilizzarla per assumere nuovo personale, il cui compito sarà occuparsi di “dati sensibili.”

Tra questi c’è Mark, il nostro protagonista – o, per meglio dire, i nostri protagonisti. L’identità di Mark, infatti, è spezzata in due.

Da una parte c’è il Mark “innie” (l’impiegato, che sa di sé solo quello che riesce ad indovinare durante le otto ore di coscienza giornaliere), e, dall’altra, c’è il Mark “outie” (un uomo vedovo, “padrone” del suo tempo libero, ignaro di cosa succeda tra le mura della Lumon).

Nel corso degli episodi, osserviamo le giornate lavorative di Mark e dei suoi tre colleghi: Irving – un uomo anziano, devoto ed estremamente preciso; Dylan – il comic relief nei dialoghi pesanti, l’uomo dalla risposta pronta, una persona impaziente e disillusa; ed Helly – l’ultima arrivata, il volto incazzato e riottoso della serie.

La serie si apre con l’arrivo di Helly. Scopriamo quasi subito che uno dei colleghi di Mark è stato licenziato senza alcun preavviso. Mark, Irving e Dylan non hanno idea di cosa gli sia successo ed i loro superiori si rifiutano di fornire ulteriori informazioni. A questa prima domanda – cosa è successo al collega scomparso? – si aggiungono le proteste di Helly, che si rifiuta di accettare una nuova esistenza priva di ricordi e scandita dalle regole di un contratto lavorativo.

Da qui, i punti interrogativi si moltiplicano. Cosa stiamo facendo qui? Chi siamo là fuori, perché i nostri ‘outie’ hanno accettato di sottoporsi ad un intervento del genere? In cosa consiste il nostro lavoro, a che tipo di progetto stiamo contribuendo?

Perché non abbiamo alcun diritto? E, infine: come facciamo a guadagnarcelo?

Se questa descrizione attira la vostra attenzione, vi consigliamo di guardare la prima stagione della serie. È un momento perfetto per recuperare una storia diretta e svergognata, che sa esattamente come portare la realtà ai suoi estremi senza stravolgerne il senso.

Il primo episodio della seconda stagione è uscito due giorni fa (venerdì 17 gennaio), e gli altri nove usciranno gradualmente nel corso dei prossimi mesi.

In attesa di scoprire come andrà a finire, abbiamo raccolto di seguito delle considerazioni politiche sui punti nevralgici della prima stagione (spoiler per tutti gli episodi).

I.

Alienazione e Inutilità del Lavoro

Quando guardi Severance per la prima volta, l’aspetto che più ti colpisce è l’accento posto sull’inutilità del lavoro nella gig economy, nonché l’alienazione che provano in generale le persone in ufficio, sul posto di lavoro.

La divisione del lavoro odierna è talmente elevata – e dunque parcellizzata – che spesso le persone sentono di occuparsi di un tassello minuscolo che non si sa neanche se avrà posto nel puzzle generale della produzione economica.

In Severance questo fenomeno dei “bullshit jobs” viene appositamente esagerato.

Il lavoro svolto da Mark e dai suoi colleghi è letteralmente incomprensibile, tant’è che ogni impiegato ha una teoria diversa sulla sua reale funzione. Nella sostanza, al di là delle speculazioni, gli impiegati passano le loro giornate a spostare dei numeri da una parte dello schermo di un computer, fino a quando alcuni di questi numeri non “ti fanno paura”.

La protagonista assoluta all’interno del dipartimento di “Macrodata Refinement” è l’alienazione. In parole povere, l’alienazione subentra quando il lavoro svolto da una persona è sotto il controllo di altri individui. Gli strumenti con cui una persona lavora, il tempo e il ritmo di lavoro, e, infine, il prodotto stesso del lavoro (sia reale che monetario) è fuori dal controllo di chi lavora: esso è, appunto, alienato.

Quale metafora migliore dell’alienazione se non la “scissione” stessa? In Severance, l’intero complesso di esperienze, capacità cognitive e ricordi che accumuliamo nella nostra vita viene cancellato appena si oltrepassa l’ascensore che porta dal parcheggio al luogo di lavoro.

Non solo le condizioni entro le quali si sviluppa il lavoro sono alienate, ma l’impiegato che performa il lavoro è totalmente alienato a sé stesso.

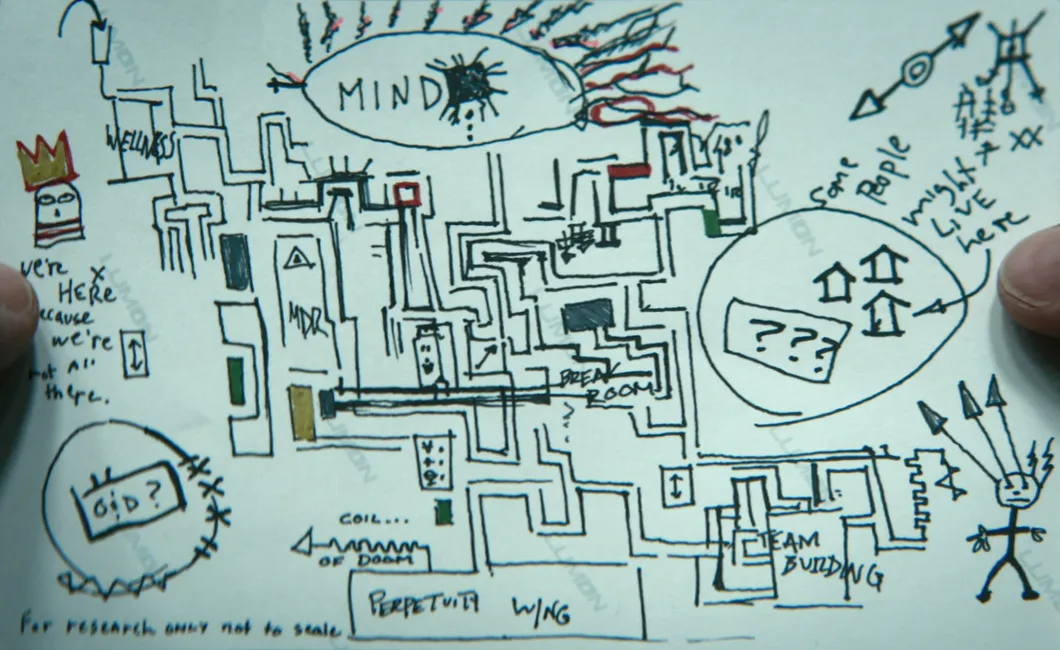

Questa alienazione è rinforzata da una serie di tecniche scenografiche e decisioni di sceneggiatura particolarmente azzeccate. Infiniti corridoi bianchi – veri e propri labirinti corporate – “accompagnano” ogni movimento degli impiegati; gli episodi includono frequentemente lunghe scene che ritraggono rituali totalmente insignificanti, tra cui una festa d’ufficio che ha la durata di una singola canzone.

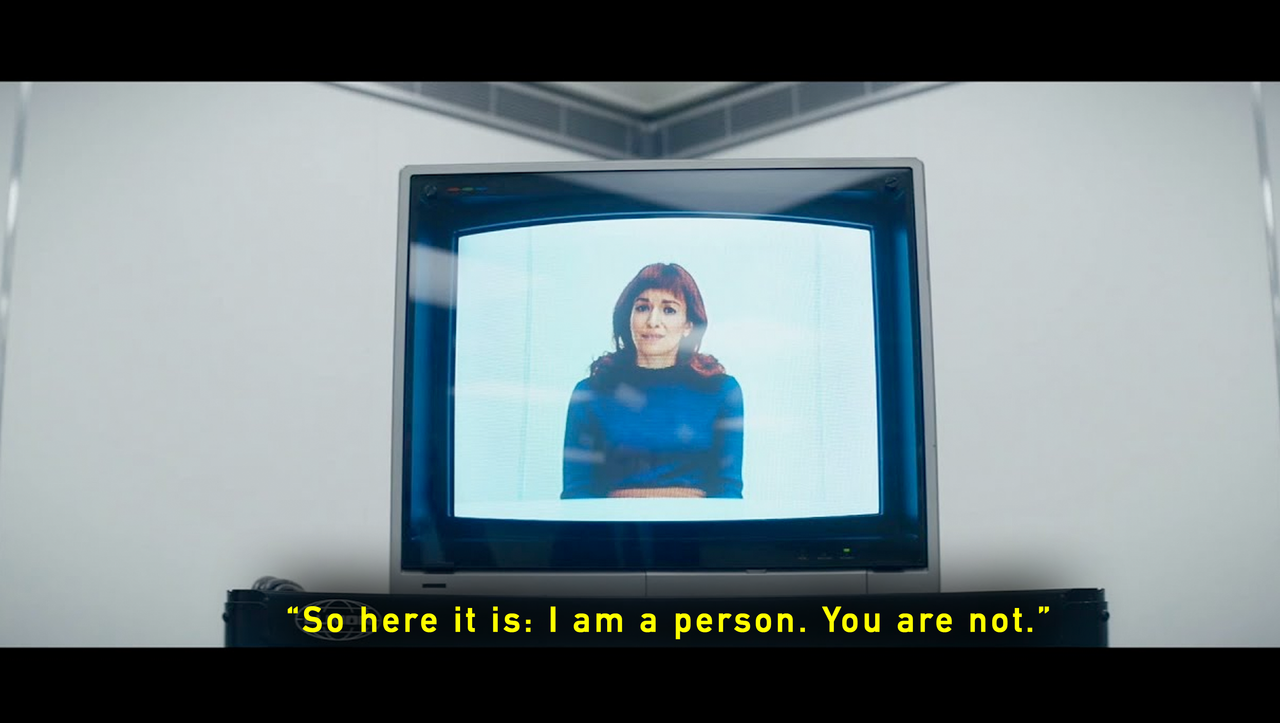

Gli impiegati stessi conoscono soltanto il proprio nome e l’iniziale del cognome, a riprova del fatto che non sono delle vere e proprie persone, ma solo i frammenti di un’identità. Il management alterna abusi psicologici espliciti a sessioni di “benessere psicologico”, in cui gli impiegati possono permettersi il lusso di sentire frasi pre-registrate, ripetute roboticamente da una donna che dice cose come “il tuo outie è una persona con molti amici”, o “il tuo outie è amato”.

Insomma, Severance è chiaramente una satira surreale e poco impegnata del senso di vuoto, grigiume, inutilità e alienazione che circonda gli ambienti corporate e i posti di lavoro 4.0.

Apprezziamo molto queste critiche esplicite e consce da parte degli sceneggiatori, e abbiamo scelto di analizzarne le implicazioni profonde, anche al di là delle intenzioni o della consapevolezza di chi l’ha scritta.

Severance, infatti, fa molti riferimenti alla lotta di classe, alle critiche materialiste della società e alle folli conseguenze del lavoro sulla psiche della classe operaia moderna, disegnando nel frattempo dei parallelismi molto interessanti tra i culti e le Multinazionali.

Guardiamo queste caratteristiche una per una.

II.

Materialismo e Delegittimazione Classista

Nonostante il protagonista sia Mark – anche se, con il passare degli episodi, la storia diventa sempre più corale – il nostro personaggio preferito è Helly Riggs, la collega che viene assunta nel primo episodio. Helly ha appena subito la scissione, dunque il suo è il punto di vista più “incontaminato” dell’intero esperimento. In lei e tramite lei possiamo immedesimarci e – indirettamente – comprendere come i suoi colleghi siano passati dall’inevitabile confusione iniziale a un’educata rassegnazione.

Quando ci mettiamo nei suoi panni, la prima cosa che salta all’occhio è l’intenso trauma provocato dalla scissione. Immaginate di avere un corpo totalmente formato, funzionante perlomeno al minimo necessario per usare un computer per 8 ore, e nel frattempo la vostra testa è una tabula rasa. Non sapete da dove venite né dove andrete, e non vi è dato saperlo. Non deve essere granchè, anzi. É innegabile la portata emotiva di un’esperienza del genere.

Nell’ultimo episodio della prima stagione, scopriamo finalmente chi sono gli “outie” dei tre colleghi di Mark.

Helly, a quanto pare, è la figlia del capo della Lumon, ed è disposta a tutto pur di ereditare il trono del padre.

É proprio sulla base di questo colpo di scena che possiamo analizzare il personaggio di Helly come l'esemplificazione delle teorie (e delle critiche) materialiste della storia e del presente. La critica materialista ci dice che gli individui vanno analizzati non sulla base delle loro caratteristiche genetiche o delle loro “idee”, ma sulla base del contesto materiale in cui sono immersi. La migliore spiegazione la dà Marx nella prefazione del Primo Volume del Capitale,

-

“[...] nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà [...]

Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza.”

Questo apre le porte per tutti gli approcci politici costruttivisti secondo cui possiamo comprendere davvero gli individui e le loro differenze sociali solo sulla base dei costrutti e delle relazioni sociali attorno a loro, e non – come affermano gli approcci essenzialisti – sulla base di qualche fantomatica “natura umana”.

In poche parole, lo stesso identico patrimonio genetico può dare vita a persone totalmente diverse a seconda del contesto sociale in cui sono inserite.

Helly esemplifica in tutto e per tutto questo approccio politico.

La sua versione “innie” e “outie” sono vere e proprie nemiche, tant’è che una boicotta coscientemente l’altra in tutti i modi possibili – al costo di rischiare la propria vita. Ed è normale che sia così: la Helly-outie è la figlia di un cult leader ed è cresciuta con la consapevolezza di essere l’erede della Lumon; la Helly-innie, invece, è una persona senza ricordi che non fa altro che lavorare – senza neanche sapere che lavoro fa.

Insomma, la stessa identica persona cambia totalmente carattere, convinzioni, ambizioni personali, modi di fare e di agire a seconda del lato della barricata in cui si trova. La Helly proletaria – per cui giustamente tifiamo – non ha nulla a che vedere con la Helly borghese.

La scissione di Helly rivela anche un’altra dinamica onnipresente nel mondo in cui viviamo: la delegittimazione classista, ovvero la costante minimizzazione e ridicolizzazione dei disagi e dei problemi espressi dalla classe operaia.

Oggi questa delegittimazione prende tante forme. In primis la solidarietà negativa, ovvero la classe operaia stessa che – avendo assorbito la cultura borghese-liberale – delegittima da sola le sue rivendicazioni. L’esempio classico è quello del lavoratore di mezza età o già in pensione che ti dice, “Beh, se ho sofferto io,” (lavorando tanto per poco, o ‘facendo gavetta’, “non capisco perché per te dovrebbe essere tutto facile”.

Il più delle volte, però, è la classe dirigente o i giornalai che popolano i media mainstream a portare avanti discorsi di delegittimazione classista. Ogni volta che parte anche uno sciopero soft e accomodante – tipo quello dei trasporti della Cgil e della Uil – abbiamo sempre il Salvini e i giornalai di turno che parlano dei “danni” provocati dallo sciopero piuttosto che delle condizioni di lavoro che l’hanno reso inevitabile.

Nel caso di Helly, questa delegittimazione viene tirata all’estremo.

Helly, infatti, prova in diversi modi a comunicare alla sua outie che dare il suo consenso per la scissione è stata una grossa cazzata, ignara di cosa la sua outie pensi o come ci sia arrivata. Dopo averle provate praticamente tutte, Helly arriva ad impiccarsi nell’ascensore alla fine della giornata di lavoro.

Eppure, nonostante tutto, l’unica risposta che riceve dalla Helly-outie è un discorso paternale, in cui le viene detto di stare zitta e tornare a sgobbare.

Immagina il livello di classismo a cui devi essere arrivata per ignorare il tentato suicidio della tua versione operaia.

Pur di lasciare soffrire il 99% e dar l’impressione che non si possa più fare nulla, l’1% sarebbe disposto a far affondare tutta l’umanità insieme alla nave – loro compresi.

III.

Gestione del Crollo Psicologico della Classe Operaia 4.0

Non possiamo parlare di lavoro senza considerare le sue conseguenze sulla psiche sociale. Quando lavoriamo, stiamo ignorando l’inseguimento del piacere per poter sopravvivere. Il lavoro è dunque un male necessario, un’esigenza con cui nessuno ha voglia di avere a che fare, ma che va gestita per poter essere nelle condizioni di soddisfare le nostre pulsioni e i nostri desideri. Non c’è da stupirsi, dunque, se a determinate forme di organizzazione dei processi di lavoro corrispondano specifiche risposte psico-sociali.

Mark Fisher, ad esempio, rileva che mentre nel Fordismo la classe operaia era perennemente annoiata e affaticata nelle fabbriche, nel post-Fordismo è costantemente depressa e in ansia negli uffici.

Severance questo lo sa bene. L’intera premessa della serie è una tecnologia che prova girare attorno a questo ostacolo, separando la psiche del tempo libero da quella del tempo di lavoro.

Ma avere a che fare con una tabula rasa psichica all’interno dei luoghi di lavoro implica una riconfigurazione delle modalità di gestione della psiche degli impiegati.

Trovandosi davanti alle versioni scisse di esseri umani completi, il compito della Lumon è paradossalmente molto meno complesso: perché non delegare direttamente la gestione dei loro problemi psicologici ad una lista di affermazioni identiche da ripetere meccanicamente nel corso di una mezz’ora?

Anche qui, partendo da un’esagerazione del reale, Severance coglie in anticipo – e ce lo mostra in versione surreale – i trend già presenti oggi nella società. Come mostra questo video di Jacob Geller, i primi prototipi di automazione della terapia psicologica sono già in atto e sono già surreali di loro.

In Severance, le stesse frasi clichè e preimpostate delle applicazioni vengono recitate da Ms. Casey, una lavoratrice che si “sveglia” soltanto per portare a termine le sedute di “wellness” dei suoi colleghi.

Questo, però, non è l’unico modo con cui la Lumon gestisce la psiche collettiva a lavoro. Un ruolo importante è giocato da Milchick – il supervisore dell’ufficio, forse il personaggio più aggressivo e vendicativo nei confronti degli impiegati. Spesso, Milchick coordina dei momenti di pausa, in cui gli impiegati possono parlargli “liberamente” di ciò che li attanaglia e ricevere premi inutili e puramente simbolici se raggiungono certi obiettivi lavorativi. Un classico esempio delle tattiche del management che, presentandosi come amiconi che vogliono risolvere le tensioni a lavoro, finiscono invece per provare a strappare informazioni e riferirle ai piani alti, o semplicemente tenere a bada le aspirazioni di chi lavora con contentini insignificanti.

C’è però un modo molto più intenso per gestire la psiche dei lavoratori, un concetto circondato da un alone horror di mistero e disgusto all’interno del dipartimento: la cosiddetta break room. La ‘break room’ è la stanza in cui si va quando si sgrava, un po’ un equivalente adulto dell’andare in castigo. Nei primi episodi viene nominata come una sorta di tabù che aleggia attorno al luogo di lavoro.

Ad un certo punto, Helly viene mandata nella break-room per la prima volta. All’inizio, sembra che faccia più terrore il racconto e la percezione della break room piuttosto che quello che succede davvero lì dentro. A quanto pare, infatti, tutto quello che Helly deve fare è ripetere una frase di scuse iper-generica di fronte a Milchick.

Man mano che la scena va avanti, ci rendiamo conto che la cosa che fa davvero paura è un altra: Helly non può uscire dalla break room fino a quando una macchina della verità non conferma che le sue scuse siano “sincere”.

La break room è un’ottima allegoria della subdola coercizione che avviene nelle società del controllo. A differenza del passato, quando era la disciplina a tenere a bada le masse, oggi la gente non deve fare le cose perché viene imposto loro da una persona con un’autorità superiore. Oggi la gente è costretta a fare cose per paura di essere esclusa dall’accesso a istituzioni e macchine sociali importantissime.

La break room non ti costringe esplicitamente a scusarti come un bravo soldatino. Si presenta invece come un protocollo tecnico e spersonalizzato che semplicemente ti restringe l’accesso a qualsiasi altra cosa fino a quando non “passi il test”. E il test è l’auto-manipolazione della tua stessa psiche.

Anche qui, a differenza delle società disciplinari – in cui il lavaggio del cervello è esterno – nelle società del controllo l’individuo è lasciato a sé stesso, in una costante funzione di autocorrezione e autosorveglianza.

Il controllo della psiche collettiva è la grande tensione di sottofondo che muove tutti gli episodi della prima stagione di Severance e che riesce a darle questo ritmo simultaneamente surreale e calmo. Ogni volta che management e impiegati interagiscono, la dinamica è pervasa da un sottile velo di abuso psicologico (o, comunque, da tentativi reciproci e strategici di manipolare l’interlocutore).

IV.

Il Culto nel Capitalismo

Il tono di questa serie è incredibilmente tetro. Oltre ai corridoi infiniti, oltre alle stanze accecanti e al comportamento sempre labile dei superiori, Severance è pervasa da una sorta di ansia esistenziale.

D’altronde, come già abbiamo visto, la separazione chirurgica fra un io-lavoratore ed un io-personale è un concetto abbastanza spaventoso. La tentazione, allora, potrebbe essere quella di liquidare questa storia come una semplice speculazione sul futuro, una deriva psicologica di un problema che ad oggi non è davvero così grave.

E sì, è vero, forse non siamo ancora arrivati ad un’innovazione tecnologica paragonabile alla procedura di severance, ma ci sono mille altri modi per essere crudeli.

Il nostro sistema – tanto per fare un esempio – ha creato le catene di fast-fashion, delle industrie che ogni anno inquinano il pianeta con tonnellate di nuovi vestiti; questi indumenti non solo non ci servono, ma vengono prodotti da donne, uomini e bambini per 12 ore al giorno ad un paio di spicci all’ora.

Fidatevi, se oggi un’operazione come quella della scissione diventasse una realtà, cominceremmo a sfruttarla per farci profitto senza neanche pensarci due volte.

Certo, è vero che l’ambiente alla Lumon risulta comunque parecchio surreale. La vita di queste persone ruota per forza di cose attorno al loro lavoro, e la mitologia connessa alla storia della fondazione di Lumon assomiglia più ad un testo sacro che ad una risorsa lavorativa.

Per quanto ci riguarda, però, c’è una chiave di lettura che scioglie ogni nostro possibile dubbio in merito al realismo della trama. La Lumon è una rappresentazione assolutamente credibile di un culto.

Con questo non vogliamo far riferimento ad una potenziale sottotrama cospirazionista. La Lumon è già un culto, presa così com’è.

Stiamo parlando di un ente che isola i suoi membri, i quali – una volta entrati – fanno estrema difficoltà ad andarsene; la vita dei membri è sotto il totale controllo dei superiori, ed il minimo errore (da una domanda inappropriata ad un momento di sconforto di fronte ad un computer) deve essere espiato in un luogo apposito, dove la vittima subisce tortura psicologica per una quantità di tempo completamente arbitraria; le informazioni vengono settoriate sulla base del rango, ma nessuno è veramente libero se non il leader del gruppo, un uomo sacro ed intoccabile che prende ogni singola decisione e non deve essere messo in discussione per nessuna ragione al mondo.

Cos’è questo, se non un culto?

La cultura corporate, se ci facciamo caso, non è così distante dalle caratteristiche che abbiamo appena citato. La vita di un lavoratore precario è sotto il controllo del suo capo, che può permettersi di reprimerlo al primo errore e non è obbligato a rispondere alle sue domande. Spesso, si finisce per fare lavori inutili ad un prezzo irrisorio – un esempio lampante è ancora quello della fast fashion – ed è difficilissimo trovare un'alternativa degna al lavoro organizzato secondo le direttive del capitale.

La differenza sembrerebbe allora essere intensiva più che di sostanza.

Alla Lumon – così come, ad esempio, a Scientology – reprimere un individuo può voler dire chiuderlo in una stanza e costringerlo a chiedere perdono per i suoi peccati per ore ed ore di seguito. Un lavoratore generalmente non viene sottoposto a trattamenti del genere, in primis perché nessuno ha il tempo di metterli in pratica.

Se il capitalismo è un culto, il cult leader è il capitale. La fede capitalista reprime il dissenso in modo molto efficiente, ma non può avere a che fare con una persona alla volta. La sua propaganda è capillare piuttosto che intensiva. Invece di guardarci negli occhi e chiamarci per nome, i nostri superiori scrivono i libri di testo su cui studiamo a scuola, parlano nei telegiornali che guardiamo a tavola e regolano il nostro accesso ad una lunga serie di diritti di cui a malapena conosciamo le origini.

Tuttə noi veniamo manipolatə nello stesso modo e il risultato è sempre uguale: qualcuno si arroga dei privilegi a scapito dei nostri diritti, e poi cerca di impedirci di protestare.

Il paragone tra un culto tanto surreale e la cultura corporate, allora, solleva un quesito interessante: siamo davvero così diversə da tutte quelle persone che finiscono in un culto senza rendersene conto? E, se lo siamo, com’è che ancora non abbiamo fatto una rivoluzione?

Non è facile rendersi conto che il sistema in cui si vive è fondamentalmente ingiusto e parassitario, ma è necessario.

Solo attraverso un processo di de-programmazione e di riconoscimento della violenza intrinseca alle dinamiche corporate potremo finalmente costruire un domani migliore.

V.

Lotta di Classe 4.0

Ovviamente, in tutto questo non può mancare la lotta di classe. Alla fine, Severance parla da una parte di operaiə contemporanee impegnatə a sopravvivere all’interno di un ambiente ostile (senza nessun tipo di appoggio esterno) e di una mega-Multinazionale di cui si fatica a comprendere l’effettivo apporto sociale.

Se c’è un luogo di lavoro, c’è lotta di classe. Non si scappa. Anche qui Severance non ci gira molto intorno. Le tattiche del management e le risposte degli impiegati alle loro condizioni di lavoro descrivono abbastanza bene le dinamiche di conflitto economico odierno, la lotta di classe 4.0.

Gli infiniti corridoi, i contentini ritualistici dati da Milkchick agli impiegati, le sessioni di “benessere psicologico”, la break room, le tende che separano ogni impiegato dal suo vicino – queste non sono solo le metafore dell’alienazione e dell’inutilità del lavoro; principalmente, sono degli strumenti che il management usa per poter controllare la forza-lavoro.

Le funzioni di questi strumenti sono due: la sorveglianza, e la distruzione della solidarietà operaia.

La solidarietà interna tra impiegati viene ostacolata e disinnescata in ogni modo. Il dipartimento di “Macrodata Refinement” e quello di “Optics and Design” non comunicano mai tra loro per via di storie horror che il management ha tramandato ad ogni generazione di impiegati che iniziano a lavorare lì dentro. Lə lavoratorə vengono continuamente messi gli uni contro gli altri per istigare una forte competizione interna, nonostante le “promozioni” offerte non cambino di un briciolo la condizione reale di nessuno. Mark è il capo ufficio, eppure nessuna persona se ne accorgerebbe se il titolo di Mark non fosse costantemente ripetuto dal management e da Mark stesso.

Anzi, l’unica cosa che per Mark cambia, cambia in negativo: la promozione fa sì che in ogni circostanza in cui non si sa chi è il colpevole, la responsabilità ricada su di lui.

La questione della sorveglianza, invece, è più complicata di come appare. Da una parte, sicuramente ci sono strumenti di sorveglianza reale all’avanguardia all’interno della Lumon. Non c’è modo di far passare messaggi impliciti tra l’innie e l’outie e ogni tentativo individuale di “barare” su questo fronte viene immediatamente sgamato. Ma è anche vero che in molte altre scene la sola percezione di essere sorvegliati basta a scoraggiare qualsiasi forma di rivolta interna.

Per parafrasare Foucault, alle società borghesi basterebbe anche solo dare l’impressione che le persone siano sorvegliate o punite, senza doverlo necessariamente fare. Il fatto che Mark e i suoi colleghi si sentano costantemente sorvegliatə permette al management di impiegare risorse solo nella sorveglianza strettamente necessaria, risparmiando sui costi.

Questa farsa della sorveglianza percepita si incrina quando gli impiegati cominciano a rispondere colpo su colpo ai soprusi del management. Esplorando in modo sempre più profondo il loro ambiente di lavoro, Mark e Helly in particolare si rendono conto che una sorveglianza totale sarebbe impossibile da mantenere. Questa considerazione convince entrambi che vale la pena rischiare tutto per sovvertire lo status quo.

Ed è proprio in questi ultimi episodi, quando gli impiegati finalmente contrattaccano, che il ritmo della serie aumenta. La sovversività strategica dei 4 protagonisti rimane comunque all’interno della cornice surreale e di discomfort della serie, ma è indubbio che sia un aspetto glorificato, specie verso la fine.

Era da un po’ che aspettavamo che le serie TV smettessero di criticare le distopie e iniziassero a glorificare la lotta politica che, con ogni mezzo necessario, cambia davvero il corso degli eventi.

Forse, però, l’aspetto più interessante di Severance e del conflitto di classe che racconta sta proprio nella sperimentazione della “scissione”. La scissione nasce come supporto tecnologico alle esigenze della Lumon, e, più in generale, delle Multinazionali e del capitale stesso.

Essa permette a persone che non sono nelle condizioni psichiche per lavorare di farlo comunque. Mark, infatti, giunge a questa opzione proprio perchè ha da poco perso la moglie e non riuscirebbe a lavorare senza la rimozione di quel ricordo dalla sua testa durante il turno di lavoro. La scissione, dunque, permette agli imprenditori di sfruttare un una riserva più ampia di manodopera. In più, come abbiamo appena visto, facilita le operazioni di “gestione della forza-lavoro” da parte dei manager. Insomma, è innegabile che questa sia una tecnologia nata sotto la spinta degli interessi dell’1%, di chi vive da reddito di proprietà.

Eppure, anche una tecnologia usata dai ricchi per creare una classe operaia totalmente docile e dedita al lavoro finisce per fare backfire.

La scissione, infatti, crea un forte incentivo per la lotta di classe dal basso verso l’alto: gli “innie” non solo non hanno nulla da perdere, ma, anzi, si rendono conto di avere un intero mondo da conquistare. Questa dinamica ci dimostra quanto sia importante portare avanti la lotta nei posti di lavoro. Le tecnologie impiegate nella produzione possono sempre trasformarsi in strumenti a favore delle classi oppresse, in un leverage con cui il 99% può costruire la sua emancipazione. Anche le innovazioni che appaiono come estensione degli interessi della classe al potere possono diventare le armi economiche più affilate della classe operaia.

Solo una sinistra prometeica, che punta ad impossessarsi del lusso e della tecnologia monopolizzata dai ricchi, è in grado di fare davvero breccia nelle contraddizioni della distopia contemporanea.

Conclusione

Insomma, la prima stagione di Severance è un prodotto mediatico sospeso tra vari generi e mood. Un po’ thriller, un po’ commedia; un po’ distopico, un po’ surreale; lento, cupo e a tratti horror, è capace di cambiare ritmo e colore nei momenti giusti.

Abbiamo apprezzato particolarmente la capacità di criticare il presente attraverso uno scenario che ne esaspera alcune tendenze. Tramite il concetto di “scissione”, la serie è in grado di estendere i limiti delle possibilità del reale, mettendo in risalto le contraddizioni del mondo in cui viviamo oggi.

Severance è tutto tranne che “subdolo”: non abbiamo bisogno di leggere tra le righe per capirne il senso. In poche parole, Severance può permettersi il lusso di essere sopra le righe, surreale ed esagerato pur mantenendo un incredibile realismo.

Non c’è quasi nessuna scena in cui le reazioni degli innie risultano fuori posto, proprio perché la loro situazione psicologica è incredibilmente particolare. Soprattutto, questa serie ci ricorda che il capitale usa tattiche e strategie disumane alla prima occasione, nello stesso modo in cui ha usato i bambini nelle fabbriche, fino a che i Movimenti Operai non hanno conquistato (almeno in alcune aree del mondo) le leggi contro lo sfruttamento minorile.

Questa estensione dei vincoli del sistema ci permette di apprezzare meglio la critica alla distopia in cui viviamo.

Severance ci mostra come nelle grandi metropoli la noia e l’alienazione del lavoro in fabbrica sono state sostituite dal grigiume dei lavori in ufficio, sempre più precari, inutili e ansiosi. Nello stesso modo, il controllo della forza-lavoro all’interno dei luoghi della produzione è sempre più delegata ad algoritmi e a protocolli automatici. Il management crea ambienti di lavoro sempre più parcellizzati e con poca comunicazione – o con una comunicazione di facciata e superficiale – per disinnescare il potente strumento della solidarietà operaia. Soprattutto, Severance ci fa notare che la struttura interna delle Multinazionali assomiglia sempre più a quella di culti industriali.

La serie, però, non si limita solo a narrare una distopia realistica: la prima stagione mostra anche una possibile via d’uscita, che ci permette di rompere le dinamiche della distopia e iniziare a contrattaccare.

Severance disegna una visione orgogliosa della lotta di classe e della sovversività operaia 4.0, messa in campo da chi è “nella pancia della bestia” per attaccare il cuore delle contraddizioni del sistema.

Ci auguriamo che la seconda stagione esalti questo aspetto in modo ancora più profondo. Tutti lə lavoratorə dovrebbero provare orgoglio nel lottare con ogni mezzo necessario per un mondo emancipato e davvero libero.